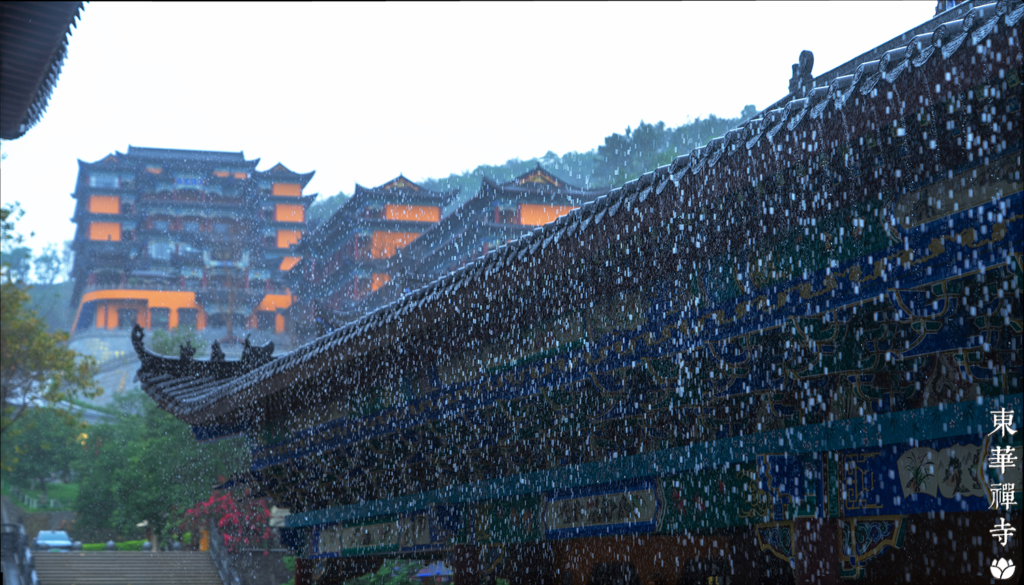

大暑は、二十四節気のうちの十二番目で、夏季最後の節気である。太陽が空高く昇り熱波が押し寄せると、大暑は一年で最も暑い時期の到来を告げる。中国の伝統的な農耕の知恵では、節気は農作業の指針であり、それは極度の暑さを意味し、万物が酷暑の中で懸命に成長し、エネルギーを蓄える重要な時期である。東華禅寺の僧侶たちは、朝晩の涼しいうちに収穫や落花生の摘み取りを行い、「農禅を兼ねる」という伝統的な労働で大暑の季節を始める。

大暑の三候

「三候」は、古代人が太陽の周期や自然現象に基づいてまとめた季節の特徴である。大暑期間の気候の変化や生物活動の法則を反映するために用いられた。一候は「腐草為螢(ふそう ほたると なる)」。世界には約2千種類以上のホタルがおり、水生と陸生に分かれる。陸生のホタルは枯れ草に卵を産む。大暑の頃にホタルの卵が孵化するが、古代人はホタルが腐った草の中から飛び立つ様子を見て、ホタルは腐った草から生まれると誤解した。まるで妖精が舞い踊り仙境のようだと思ったことだろう。

二候は「土潤溽暑(つち うるおいて あつし(じょくしょす))」。『礼記・月令』に「土潤溽暑」とある。すなわち土が潤い、空気が湿り熱くなることを意味する。大暑の湿熱が土地を潤し、土が水を十分に吸って作物が勢いよく育つのだ。三候は「大雨時行(たいう ときに ゆく(ときどき おこなう))」。この時期には激しい雷雨が発生し、大雨が夏の暑さと湿気を和らげ、秋の訪れを感じさせる。突然の雨が、人々に涼しさをもたらす。

大暑と仏法

万物が蒸し暑く、太陽が火のように照りつけるこの季節には、人々は理由もなくイライラしたり、元気が出なかったりといった問題に直面する。これらは「感情の熱中症」とも呼ばれる。「暑いなら、それを受け入れる」という心構えで心を落ち着かせ、夏ならではの趣を心で感じることが大切だ。仏教における「清涼」とは、内面的な「涼しさ」のこと。自己の煩悩が鎮められた後、心に智慧が生まれ、真理を悟ることで清涼の境地に入る。現実の衆生は現実の生活で常に五濁八苦に悩まされるが、仏法こそが静寂への道なのだ。仏法に則って衆生を扱い、五蘊が空であることを悟れば、最終的に煩悩の炎を消し去ることができる。

大暑の養生

大暑の時期は暑く雨が多く、水分と湿気が結びついて、人体の陽気が体の表面に浮き上がり、毛穴が開いて汗を多くかくため、体液と気を損ないやすいと言われる。この時期の養生は、暑さを解消し湿気を取り除き陽気を収斂させて体を安定させることに重点を置くべきだ。食事はあっさりとした気と陰を補う食べ物を多く摂り、運動は「ゆっくり」と「時間を選んで」行うことが重要だ。蒸し暑い天気の中での過度な労働や激しい運動は、体調不良や熱中症につながりやすい。ちょうど今、落花生の収穫シーズンで、東華禅寺では「農禅を兼ねる」という伝統に従って行動する。僧侶たちは、気温が少し低い早朝や夕方に労働する。早朝に畑で落花生を抜き、夕方に広場でピーナッツを摘み取る。一般の人の養生もこれに倣い、朝晩に散歩などの穏やかな活動を行い、体を少し汗ばませて湿気を発散させることで、過度な消耗を防ぐことができる。

大暑は、単なる気候の節目であるだけでなく、深い文化的意義も持ち合わせている。それは夏の力強い響きであり、極限の環境下における生命の力強さを物語っている。