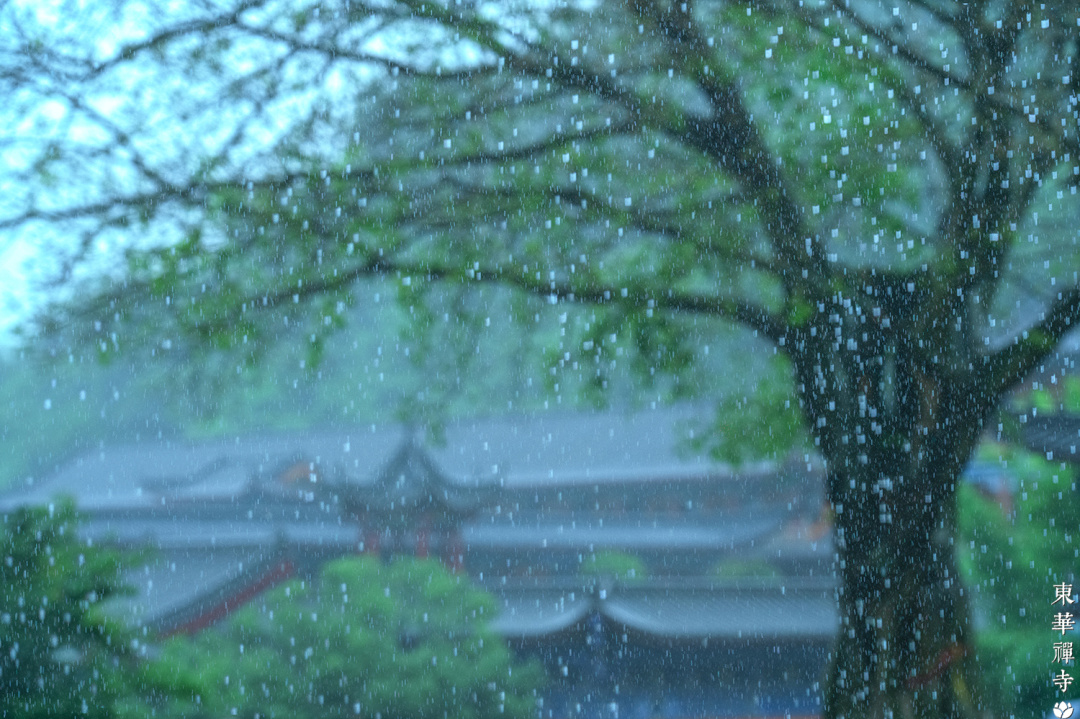

小満(しょうまん)が過ぎたばかりの頃、東華禅寺の樹齢千年の菩提樹は朝風の中で豊かな木陰を広げ、山間のヨモギの香りが薄霧と共に寺の門に漂い入り、人々に「端午の節句が来た」ことを知らせる。

5月31日、端午の早朝、空がうっすらと明るくなる頃、斎堂ではすでに粽の葉が擦れる音が響き、洗い清められた葉の香りが早朝の霧とともに寺院に立ち込めている。ボランティアたちはいくつかのテーブルを囲んで座り、指先は青々とした粽の葉の間を行き交う。まず葉を漏斗のように丸め、きらきらと輝く白いもち米を詰め、最後に太い麻のひもで細かく縛っていく。

ある者は手慣れた手つきで、あっという間に角がはっきりと立った四角い粽を折り上げていく。またある者は初めての挑戦で、周りの人々の笑い声や助言を受けながら、ゆっくりと粽の葉のカーブを調整している。寺院には血縁者はいないが、ボランティアたちが粽を包むその息の合った様子は、まるで長年連れ添った親しい友人のようである。互いに言葉を交わすうちに、竹ざるにはきれいに粽が積み上げられていく。

古代の人々は5月を「悪月」と呼んでいたと伝えられる。それは、真夏になると湿気と暑さが立ち込め、害虫が発生し、疫病が流行しやすくなるためである。人々の安泰を守るため、民間では五色の紐を結ぶ、ヨモギや菖蒲を軒先に吊るす、蘭の湯を浴びるなどの習慣が生まれた。これらの千年にわたって続く儀式は、自然の秩序に対する畏敬の念であると同時に、人々の平穏な生活への素朴な願いが込められている。病が遠ざかり、夏に大事なく、心身が清らかであることを願う気持ちがそこにある。

歳月が流れ、端午の伝統的な儀式はもはや厳粛なものではなくなり、時代の移りかわりの中で新たな温かさを生み出した。粽は千年受け継がれてきた伝統的な美食であり、最も独特な味覚の象徴として、それぞれの家庭の日常を繋いでいる。そして東華禅寺では、粽を包み食すことが年々繰り返される温かい約束となり、世俗の暮らしの中での集いと分かち合いとなっている。

最初に鍋の蓋が開けられると、乳白色の湯気と共に香りが鼻先にぱあっと広がる。ボランティアたちは、粽が山盛りにされた鉢を両手でしっかりと持ち、秩序良く長いテーブルの間に粽を配っていく。食事に訪れた人々は、両手でお椀を捧げ持ち、静かにそれを受け取る。席に戻り、温かい粽の葉を剥がすと、きらきらと白い米粒が蜜棗の甘い香りをまとって静かに顔を出す。一心に味わうその時、和やかに緩んだ目元は、立ち上る湯気と堂内の静けさと相まって、斎堂で最も心動かされる光景となる。

端午節の根幹は、特定の儀式に限定されたものではなく、血の通った感情のつながりであり、粽を包む作業を一緒に行う際の暗黙の了解であり、粽を渡したり受け取ったりする際の心からの微笑みであり、また土地を敬虔に守ることであり、何よりも平穏な日々を大切に想う気持ちである。

東華禅寺の菩提樹の下、ヨモギの清らかな香りが漂うそよ風の中で、この千年の時を超えた温かい人間の情は、最も素朴な方法でひっそりと受け継がれている。一枚の粽の葉が包んでいるのは、もち米の甘い香りだけでなく、歳月が堆積した日常の温かさであり、衆生と苦楽を共にする温かな心なのである。

【出典】東華禅寺

翻訳/古橋奈津子